最近、愛犬が「散歩を嫌がる」「咳をするようになった」と感じたことはありませんか?このような異変は「年のせいかな」と思われがちですが、実は心臓病の初期サインである可能性があります。

特に中高齢の犬に多く見られる「僧帽弁閉鎖不全症(そうぼうべんへいさふぜんしょう)」という病気は、放置すると命に関わることもあるため、早期発見と適切な管理が非常に重要です。

今回は犬の僧帽弁閉鎖不全症について、特徴や症状、日常で気をつけたい観察ポイント、治療や予防の方法などを解説します。

犬の僧帽弁閉鎖不全症とは?中高齢犬に多い心臓病

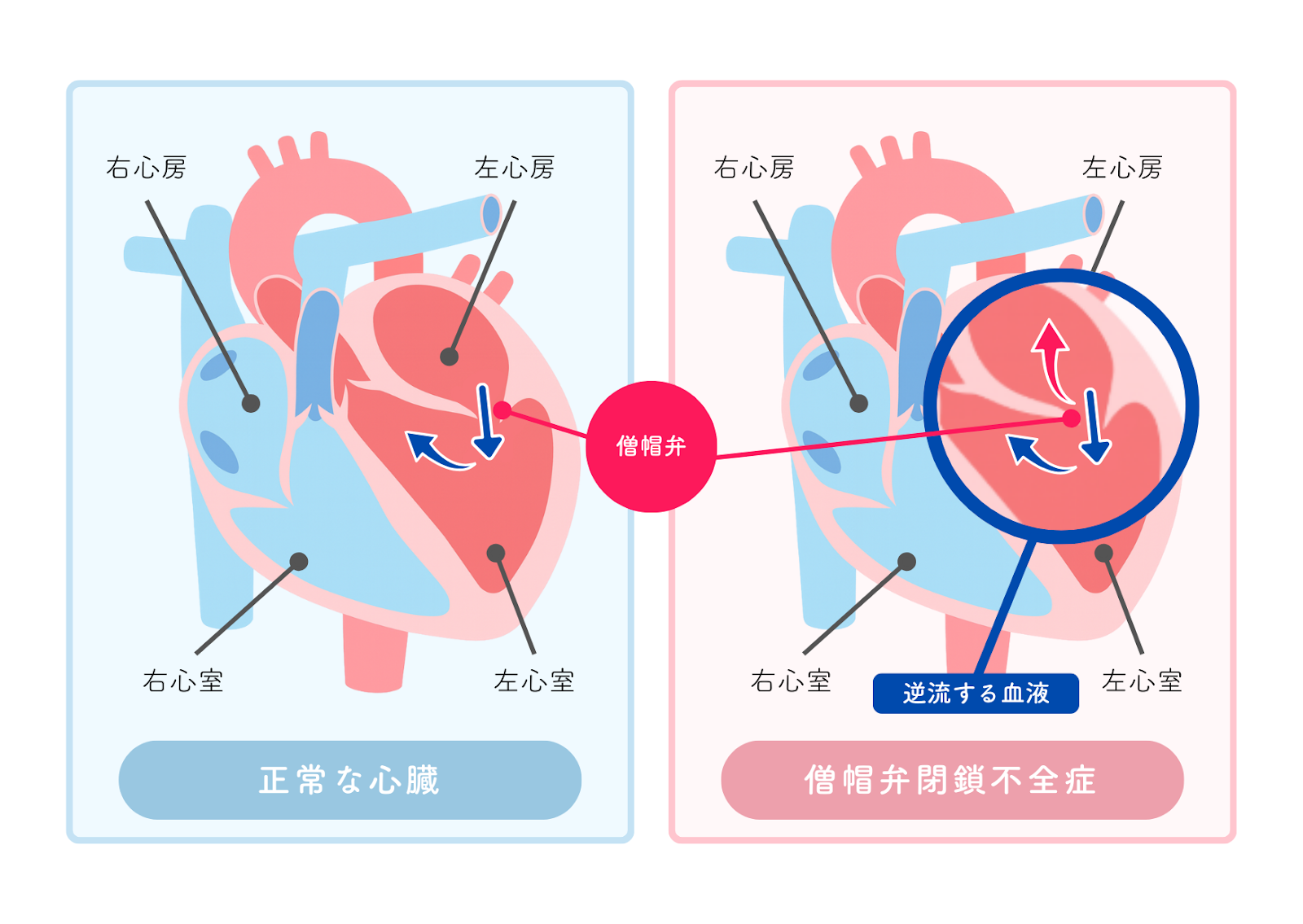

僧帽弁とは、心臓の左心房と左心室の間にあり、血液が逆流しないように働いています。しかし、僧帽弁自体が厚く変形したり、弁を支える組織に異常が起きたりすると、うまく閉じなくなり血液が逆流してしまいます。この状態を「僧帽弁閉鎖不全」といいます。

この病気は、初期の段階ではほとんど症状が見られないことが多いです。しかし、病気がゆっくりと進行するにつれて、徐々に目立った症状が現れはじめます。症状の出方には個体差がありますが、放置すると心不全に至るケースもあるため、早期の気づきと対応がとても重要です。

<発症しやすい犬種と年齢>

僧帽弁閉鎖不全症は、特に以下のような小型犬に多く見られます。

・マルチーズ

・キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル

・チワワ

・トイ・プードル

・シーズー など

中でも7歳を超える中高齢の犬での発症が多く、加齢に伴いリスクが高まることがわかっています。大型犬でも発症することはありますが、小型犬に比べるとその頻度は低いとされています。

症状

犬が僧帽弁閉鎖不全症になると、以下のような症状が見られます。

<初期症状>

・朝方や運動後に軽い咳をする

・散歩を嫌がる、途中で立ち止まることが増える

・以前よりも疲れやすくなったと感じる

・呼吸が浅くなったり、少し速くなったりするように見える

これらは飼い主様にとって見逃しやすい変化ですが、早期発見の大きなヒントとなります。

<進行すると現れる症状>

・息切れがひどくなる

・呼吸が「ハァハァ」と苦しそうになる

・食欲が落ちる

・お腹が膨れてくる(腹水がたまる場合)

・体重が徐々に減っていく

こうした症状は、心臓の機能が大きく低下しているサインです。

<重度の症状>

・夜中に咳が止まらず、苦しそうにしている

・舌や歯ぐきの色が紫っぽく見える(チアノーゼ)

・横になって眠れず、座ったまま眠るような姿勢になる

・急激に衰弱し、ぐったりとして動かなくなる

このような症状が見られた場合は、緊急性が高いため、すぐに動物病院に連絡してください。

治療方法

僧帽弁閉鎖不全症の治療は、症状の程度によって異なり、酸素吸入やまれに外科手術が検討される場合もあります。しかし、多くの場合は以下のような薬を用いて症状の進行を抑えることが一般的です。

・ACE阻害薬:血管を広げ、心臓の負担を軽減します。

・利尿薬:体にたまった余分な水分を排出し、むくみや腹水を軽減します。

・強心薬:心臓の働きをサポートし、血液の流れをスムーズにします。

これらの薬を継続的に使用することで、犬の生活の質を維持し、快適な毎日を送ることが可能になります。

また、治療において以下のような飼い主様のサポートもとても重要です。

・獣医師の指示に従い、決められた時間と量を守って薬を与える

・毎日の体調や体重の変化を記録し、次回の診察時に報告する

・食欲の変化や咳の頻度など、気になることがあれば早めに動物病院に相談する

健康管理のポイントと予防法

犬が7歳を過ぎたら、年2回程度の定期健診を受けることをおすすめします。特に心臓の聴診で心雑音が見つかった場合、まだ症状が出ていなくても僧帽弁閉鎖不全症の可能性が考えられます。そのため、定期的な検査を行うことで、病気の早期発見・早期治療につなげることができます。

なお、定期健診に加えて、犬の心臓に過度な負担をかけず健康を保つためには、日常的に以下のポイントを意識することが大切です。

◆適度な運動

急な運動や激しい運動は避け、日々少しずつ体を動かすようにしましょう。

◆体重管理

肥満は心臓への負担を増やします。栄養バランスの良い食事を与え、適正体重を維持しましょう。

◆ストレスの軽減

環境の変化や騒音、大きな興奮は犬にとってストレスになります。落ち着いて過ごせる環境を整えてあげましょう。

Q&A(よくある質問)

Q:心雑音があると言われましたが、すぐに治療が必要ですか?

A:心雑音があるからといって、すぐに治療が必要とは限りません。ただし、定期的な検査を行って経過を確認することが大切です。状態に応じて予防的な治療を始める場合もあります。

Q:薬を飲み始めたら一生続けなければいけませんか?

A:多くの場合、投薬は継続的に必要になります。症状の安定や進行度に応じて、獣医師が用量や種類を調整します。なお、自己判断で薬を中断すると悪化することがあるため、必ず獣医師の指示に従いましょう。

Q:散歩や運動はどの程度まで大丈夫ですか?

A:犬の体調に応じて無理のない範囲で行いましょう。疲れやすい様子があれば、すぐに休ませるようにしてください。激しい運動は避けるのが基本です。

Q:症状が進行するとどうなりますか?

A:進行すると、息切れの悪化や食欲不振、むくみ、腹水の増加などが見られます。重度になると命に関わることもあるため、早めの対応が重要です。

Q:予防のために若い頃からできることはありますか?

A:はい。体重管理やバランスの取れた食事、定期的な健康診断を習慣づけることが、将来の心臓病予防につながります。

まとめ

僧帽弁閉鎖不全症は中高齢の犬によく見られる心臓病ですが、飼い主様が日常の中で変化に気づき、早めに検査を受けることで、進行を遅らせることができます。愛犬の健康を守るためには、日々の観察と定期健診が何よりも大切です。

当院では、犬の心臓病に対する検査や治療を丁寧に行っております。少しでも気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。飼い主様とともに、愛犬が安心して過ごせる毎日をサポートいたします。

茨城県つくば市・牛久市・土浦市を中心に動物診療を行う

さくま動物病院